Sur cette carte postale, l’artiste Charles Clément illustre l’histoire d’une brouille aux allures enfantines. Vêtue d’une longue robe aux couleurs nationales, la figure féminine d’Helvetia tente une action de «réconciliation» entre deux camps opposés. Du côté gauche de la carte, les cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Genève sont représentés par trois enfants à l’attitude chagrine. Portant le costume traditionnel de leur canton d’origine, ces trois personnages paraîssent en froid avec l’un de leur camarade. Faisant profil bas, celui-ci est poussé dans le dos par Helvetia, allégorie féminine et maternelle de la Confédération. D’allure plus massive et dépenaillée que ces camarades, cet enfant ne porte pas d’inscription d’origine sur son costume à manches bouffantes, typiques des vêtements d’armailli. Il représente probablement le monde paysan de Suisse centrale, peut-être celui de la région bernoise d’Emmental. Même si la couleur bleue du costume fait penser à un armailli d’origine fribourgeoise, le contexte politique de la Suisse de 1916 et le thème de la carte poussent à situer ce petit personnage en Suisse alémanique.

La brouille a l’air sérieuse et personne ne semble prêt à faire le premier pas. Le petit armailli, les mains dans les poches, aurait-il frappé ses petits camarades, comme leurs pleurs le laissent penser? Toujours est-il qu’Helvetia veille. La «mère patrie» n’accepte pas que la discorde règne entre ses protégés. Portant une longue tunique rouge à croix suisse, Helvetia est coiffée d’un diadème sur lequel figure l’inscription latine «Libertas». Cette allégorie est double. Elle est à la fois la personnification féminine de la Suisse (Helvetia) et celle de la Liberté (Libertas). Cette fusion est typique de l'allégorie de la Suisse produite par Charles Clément ou d’autres illustrateurs romands pendant ces années de guerre, à l’instar de cette carte postale consacrée à l’affaire des colonels.

L'allégorie de Libertas, reconnaissable à son bonnet phrygien (la coiffure illustrée ci-contre en est proche), symbolise depuis l'Antiquité romaine la liberté du citoyen et la haine de toute tyrannie. En Suisse, elle figure sur les pièces de monnaie depuis 1879. Cette iconographie est donc mobilisée par Clément pour renforcer le caractère républicain de la Confédération, en opposition à une acception autoritaire du pouvoir. Cette représentation peut ainsi être interprétée comme une prise de position politique en défaveur de l’Empire autocratique allemand.

La brouille a l’air sérieuse et personne ne semble prêt à faire le premier pas. Le petit armailli, les mains dans les poches, aurait-il frappé ses petits camarades, comme leurs pleurs le laissent penser? Toujours est-il qu’Helvetia veille. La «mère patrie» n’accepte pas que la discorde règne entre ses protégés. Portant une longue tunique rouge à croix suisse, Helvetia est coiffée d’un diadème sur lequel figure l’inscription latine «Libertas». Cette allégorie est double. Elle est à la fois la personnification féminine de la Suisse (Helvetia) et celle de la Liberté (Libertas). Cette fusion est typique de l'allégorie de la Suisse produite par Charles Clément ou d’autres illustrateurs romands pendant ces années de guerre, à l’instar de cette carte postale consacrée à l’affaire des colonels.

L'allégorie de Libertas, reconnaissable à son bonnet phrygien (la coiffure illustrée ci-contre en est proche), symbolise depuis l'Antiquité romaine la liberté du citoyen et la haine de toute tyrannie. En Suisse, elle figure sur les pièces de monnaie depuis 1879. Cette iconographie est donc mobilisée par Clément pour renforcer le caractère républicain de la Confédération, en opposition à une acception autoritaire du pouvoir. Cette représentation peut ainsi être interprétée comme une prise de position politique en défaveur de l’Empire autocratique allemand.

CHARBON Rémy, « Der ‘Graben’ zur Zeit des Ersten Weltkriegs und die Deutschweizer Literatur », in Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 60, 2003, pp. 165-172.

DU BOIS Pierre, « Mythe et réalité du fossé pendant la Première Guerre mondiale », in Union et division des Suisses, Lausanne, Editions de l’Aire, 1983, pp. 65-91

ELSIG Alexandre, « Propagande allemande et renouveau patriotique : l’enjeu médiatique des ‘’Feuilles suisses du dimanche’’ (1915-1918) », in Relations internationales, n° 153, 2013, pp. 57-69.

MEIER-KERN Paul, « Basel zu Beginn des Ersten Weltkriegs : die Grabenproblematik und die Rolle der Neuen Helvetischen Gesellschaft » in Basler Zeitschrift für Geschichte, Bd. 88, 1988, pp. 109-132.

RIGASSI Georges, « Y a-t-il deux Suisses ? », La Gazette de Lausanne, 11 octobre 1914.

DU BOIS Pierre, « Mythe et réalité du fossé pendant la Première Guerre mondiale », in Union et division des Suisses, Lausanne, Editions de l’Aire, 1983, pp. 65-91

ELSIG Alexandre, « Propagande allemande et renouveau patriotique : l’enjeu médiatique des ‘’Feuilles suisses du dimanche’’ (1915-1918) », in Relations internationales, n° 153, 2013, pp. 57-69.

MEIER-KERN Paul, « Basel zu Beginn des Ersten Weltkriegs : die Grabenproblematik und die Rolle der Neuen Helvetischen Gesellschaft » in Basler Zeitschrift für Geschichte, Bd. 88, 1988, pp. 109-132.

RIGASSI Georges, « Y a-t-il deux Suisses ? », La Gazette de Lausanne, 11 octobre 1914.

1

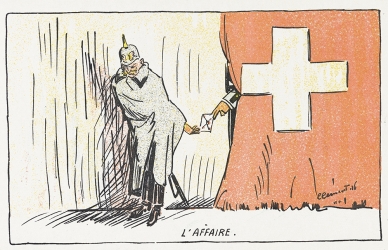

Cachée derrière un rideau aux couleurs de la Suisse, une main transmet un pli confidentiel à un officier allemand, reconnaissable à son casque à pointe. Charles Clément représente ici l'attaché militaire Busso von Bismarck (1876-1943), petit neveu de l'ancien chancelier Otto.

Cette caricature dénonce la collusion entre les services secrets suisses et austro-allemands. Dès le début du conflit, les deux colonels responsables du Service de renseignement helvétique, Friedrich von Wattenwyl et Karl Egli, échangent des informations confidentielles avec les attachés militaires des Empires centraux. Si le procédé est usuel entre les services de renseignement militaire, l'unilatéralité des échanges pose problème dans un pays qui se déclare militairement neutre.

A la fin de l'année 1915, le procédé est dénoncé par un employé subalterne chargé de traduire des dépêches russes. Relayée par des politiciens romands et des diplomates de l'Entente, l'affaire des colonels éclate dans la presse le 14 janvier 1916, faisant trembler les murs du Palais fédéral tout au long de l'année. En Suisse romande, elle donne naissance à une imposante production de cartes postales satiriques.

Cette caricature dénonce la collusion entre les services secrets suisses et austro-allemands. Dès le début du conflit, les deux colonels responsables du Service de renseignement helvétique, Friedrich von Wattenwyl et Karl Egli, échangent des informations confidentielles avec les attachés militaires des Empires centraux. Si le procédé est usuel entre les services de renseignement militaire, l'unilatéralité des échanges pose problème dans un pays qui se déclare militairement neutre.

A la fin de l'année 1915, le procédé est dénoncé par un employé subalterne chargé de traduire des dépêches russes. Relayée par des politiciens romands et des diplomates de l'Entente, l'affaire des colonels éclate dans la presse le 14 janvier 1916, faisant trembler les murs du Palais fédéral tout au long de l'année. En Suisse romande, elle donne naissance à une imposante production de cartes postales satiriques.

L'affaire des colonels est celle qui a le plus marqué les esprits suisses durant la guerre. Elle révèle au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient en Suisse romande : la partialité de certains hauts officiers en faveur des Empires centraux. Les sentiments germanophiles des deux colonels Karl Egli et Friedrich von Wattenwyl étaient connus des sphères du pouvoir. L'opinion est surchauffée avant tout par l'attitude complaisante de la hiérarchie militaire à l'égard des deux accusés. Dans un premier temps, le général Ulrich Wille et le chef de l'état-major Theophil von Sprecher sont persuadés de pouvoir régler l'affaire à l'interne, en éloignant les colonels de leurs fonctions. Egli est même promu commandant des fortifications de Hauenstein, l'une des principales places défensives. Mais la pression de l'opinion, relayée par le Conseil fédéral, contraint l'état-major à ouvrir une procédure disciplinaire. Le 29 février 1916, les deux colonels sont acquittés de la charge de trahison. Ils sont finalement condamnés à vingt jours d’arrêt et à la dégradation militaire. Cette peine disciplinaire indigne un peu plus la presse latine.

L’affaire des colonels est le principal marqueur du «fossé» symbolique qui coupe les élites alémaniques et latines durant la guerre. Elle constitue l'un des thèmes favoris des satiristes romands. Certains représentent les «obsèques de la neutralité». D'autres remplacent la statue de Guillaume Tell par celle des «nouveaux héros» Egli et Wattenwyl, montant un âne. L'affaire inspire tout spécialement le peintre lausannois Charles Clément, l'un des auteurs de la revue L'Arbalète. Dénonçant la politique helvétique de neutralité, ces cartes postales ont toutes été censurées par les autorités.

L’affaire des colonels est le principal marqueur du «fossé» symbolique qui coupe les élites alémaniques et latines durant la guerre. Elle constitue l'un des thèmes favoris des satiristes romands. Certains représentent les «obsèques de la neutralité». D'autres remplacent la statue de Guillaume Tell par celle des «nouveaux héros» Egli et Wattenwyl, montant un âne. L'affaire inspire tout spécialement le peintre lausannois Charles Clément, l'un des auteurs de la revue L'Arbalète. Dénonçant la politique helvétique de neutralité, ces cartes postales ont toutes été censurées par les autorités.

Archives fédérales suisses, E27/13923, Verbotener Nachrichtendienst der Obersten Egli und von Wattenwyl.

Carte postale anonyme, La consultation, publiée suite à l'affaire des colonels.

FUHRER Hans-Rudolf, « Die Oberstenaffäre », General Ulrich Wille, Zurich, NZZ Verlag, 2003, pp. 359-409.

GUANZINI Catherine, « Affaire des colonels », Dictionnaire historique de la Suisse.

JAUN Rudolf, Preussen vor Augen. Das schweizerische Offizierkorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel des Fin de siècle, Zurich, Chronos, 1999.

SPRECHER Daniel, Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg, Zurich, Verlag NZZ, 2000, pp. 335-408.

Carte postale anonyme, La consultation, publiée suite à l'affaire des colonels.

FUHRER Hans-Rudolf, « Die Oberstenaffäre », General Ulrich Wille, Zurich, NZZ Verlag, 2003, pp. 359-409.

GUANZINI Catherine, « Affaire des colonels », Dictionnaire historique de la Suisse.

JAUN Rudolf, Preussen vor Augen. Das schweizerische Offizierkorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel des Fin de siècle, Zurich, Chronos, 1999.

SPRECHER Daniel, Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg, Zurich, Verlag NZZ, 2000, pp. 335-408.

2

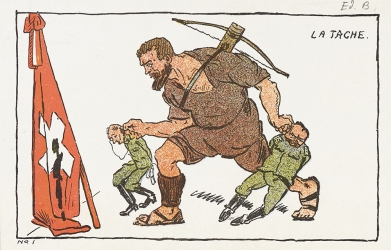

Cette carte postale est la première d’une série intitulée La tache que l’artiste Charles Clément consacre à la fameuse affaire des colonels. Un imposant Guillaume Tell tient par les oreilles le général Ulrich Wille (de son bras gauche) et un colonel qu'il est difficile d'identifier. Mains ligotés, ces chefs de l’armée suisse sont amenés de force devant un drapeau qui fait pâle figure sur la gauche de l’image. La croix fédérale est tachée de noir, donnant son titre à cette carte postale. Cette «souillure» est utilisée de façon semblable par un autre caricaturiste romand, Salvis, sur une carte postale contemporaine. Sur celle-ci, les deux colonels incriminés sont traînés par Guillaume Tell devant le drapeau taché. La version de Salvis est plus violente que celle de Clément : Tell y écrase la tête de Karl Egli sur la tache alors que Friedrich von Wattenwyl est agenouillé en signe de pardon.

Une remarque doit être ajoutée au sujet de la carte ci-dessus. Sur le bord supérieur droite, on peut lire les initiales manuscrites «Ed. B.». En 1916, l’employé de la Bibliothèque nationale chargé du fonds des cartes postales s’est trompé quant à l’auteur de cette caricature, confondant Edmond Bille avec Charles Clément. Cette confusion montre la proximité des deux hommes. Membres fondateurs de L’Arbalète, les deux peintres utilisent à plusieurs reprises dans leurs illustrations la figure légendaire de Tell pour dénoncer les scandales de leur temps.

Une remarque doit être ajoutée au sujet de la carte ci-dessus. Sur le bord supérieur droite, on peut lire les initiales manuscrites «Ed. B.». En 1916, l’employé de la Bibliothèque nationale chargé du fonds des cartes postales s’est trompé quant à l’auteur de cette caricature, confondant Edmond Bille avec Charles Clément. Cette confusion montre la proximité des deux hommes. Membres fondateurs de L’Arbalète, les deux peintres utilisent à plusieurs reprises dans leurs illustrations la figure légendaire de Tell pour dénoncer les scandales de leur temps.

Pour Charles Clément, l’honneur national, symbolisé par le drapeau, est bafoué par l’attitude complaisante de l’état-major lors de l’affaire des colonels. Karl Egli et Friedrich von Wattenwyl, les deux colonels responsables du service de renseignement helvétique, sont convaincus d’avoir livré des informations sensibles aux attachés militaires austro-hongrois. Convoquant un héros du passé pour rétablir l’ordre moral, cette carte postale vise avant tout l’attitude complaisante d’Ulrich Wille au cours de cette affaire. Wille cherche d’abord à étouffer l’affaire à l’interne, avant d’être contraint à déférer les deux colonels devant un tribunal militaire.

Le 28 février 1916, les deux colonels Egli et Wattenwyl sont acquittés pénalement, même si le tribunal reconnaît que leur conduite a été contraire au devoir de neutralité. Face à ces polémiques, la session extraordinaire des Chambres en mars 1916, convoquée sous la pression romande, se révèle explosive. Le prestige de l’état-major est largement entamé. Le régime des pleins pouvoirs est mis en cause par plusieurs politiciens latins. Ces derniers cherchent à soumettre le pouvoir militaire à un contrôle civil plus serré. La majorité du Conseil national décide de confirmer le régime d’exception accordé au Conseil fédéral, et quelques concessions sont faites au camp minoritaire romand.

L’affaire des colonels continue d’empoissoner l’atmosphère durant cette année 1916. Elle est étroitement liée à d’autres scandales, et notamment à l’affaire dite des trains. En février 1916, le général Wille a préparé préventivement le déplacement de troupes alémaniques dans les principales villes romandes, par crainte d’importantes révoltes. Le Conseil fédéral n’est pas tenu au courant de cette mesure car Wille a sciemment désinformé Camille Decoppet, en charge du Département militaire. L’affaire s’ébruite et Decoppet est obligé de reconnaître publiquement son impuissance, devant le Conseil national le 21 juin 1916. Le Vaudois songe à la démission, mais ses collègues le font revenir sur sa décision.

L’affaire des colonels provoque enfin un important changement dans la stratégie militaire de l’état-major. Pour rétablir un équilibre par trop chancelant, tenant désormais compte de la possibilité d’une attaque allemande sur son territoire, l’armée décide d’entamer des négociations avec les services français au début de l'année 1917.

Le 28 février 1916, les deux colonels Egli et Wattenwyl sont acquittés pénalement, même si le tribunal reconnaît que leur conduite a été contraire au devoir de neutralité. Face à ces polémiques, la session extraordinaire des Chambres en mars 1916, convoquée sous la pression romande, se révèle explosive. Le prestige de l’état-major est largement entamé. Le régime des pleins pouvoirs est mis en cause par plusieurs politiciens latins. Ces derniers cherchent à soumettre le pouvoir militaire à un contrôle civil plus serré. La majorité du Conseil national décide de confirmer le régime d’exception accordé au Conseil fédéral, et quelques concessions sont faites au camp minoritaire romand.

L’affaire des colonels continue d’empoissoner l’atmosphère durant cette année 1916. Elle est étroitement liée à d’autres scandales, et notamment à l’affaire dite des trains. En février 1916, le général Wille a préparé préventivement le déplacement de troupes alémaniques dans les principales villes romandes, par crainte d’importantes révoltes. Le Conseil fédéral n’est pas tenu au courant de cette mesure car Wille a sciemment désinformé Camille Decoppet, en charge du Département militaire. L’affaire s’ébruite et Decoppet est obligé de reconnaître publiquement son impuissance, devant le Conseil national le 21 juin 1916. Le Vaudois songe à la démission, mais ses collègues le font revenir sur sa décision.

L’affaire des colonels provoque enfin un important changement dans la stratégie militaire de l’état-major. Pour rétablir un équilibre par trop chancelant, tenant désormais compte de la possibilité d’une attaque allemande sur son territoire, l’armée décide d’entamer des négociations avec les services français au début de l'année 1917.

Archives fédérales suisses, E27/13923, Verbotener Nachrichtendienst der Obersten Egli und von Wattenwyl.

FUHRER Hans-Rudolf, « Die Oberstenaffäre », General Ulrich Wille, Zurich, NZZ Verlag, 2003, pp. 359-409.

JAUN Rudolf, Preussen vor Augen. Das schweizerische Offizierkorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel des Fin de siècle, Zurich, Chronos, 1999.

SPRECHER Daniel, Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg, Zurich, Verlag NZZ, 2000, pp. 335-408.

FUHRER Hans-Rudolf, « Die Oberstenaffäre », General Ulrich Wille, Zurich, NZZ Verlag, 2003, pp. 359-409.

JAUN Rudolf, Preussen vor Augen. Das schweizerische Offizierkorps im militärischen und gesellschaftlichen Wandel des Fin de siècle, Zurich, Chronos, 1999.

SPRECHER Daniel, Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg, Zurich, Verlag NZZ, 2000, pp. 335-408.

3

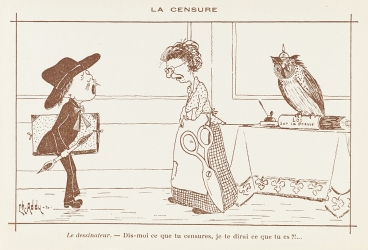

«Dis-moi ce que tu censures, je te dirai ce que tu es?!...» Un dessinateur de presse s'en prend à Dame Anastasie, l'allégorie de la censure fédérale. Munie d'une paire de ciseaux disproportionnée, Anastasie est représentée sous les traits d'une vieille femme hideuse et acariâtre, comme le veut l'archétype créé en 1874 par le dessinateur français André Gill.

Un hibou, symbole de l'obscurantisme des censeurs, se tient à ses côtés, gardant jalousement le texte de loi sur la presse. Le dessinateur Ch. Addy le coiffe d'un petit casque à pointe, dénonçant de la sorte la partialité d'une censure qu'il juge dépendante des intérêts allemands. La légende qu'il utilise fait écho à une citation parue dans le journal La Suisse, le 27 septembre 1916, dénonçant la propagande allemande: «Une pluie d’or s’est abattue sur le pays romand. Chouette !.. Dis-moi qui te rente je te dirai qui tu hais.»

Un hibou, symbole de l'obscurantisme des censeurs, se tient à ses côtés, gardant jalousement le texte de loi sur la presse. Le dessinateur Ch. Addy le coiffe d'un petit casque à pointe, dénonçant de la sorte la partialité d'une censure qu'il juge dépendante des intérêts allemands. La légende qu'il utilise fait écho à une citation parue dans le journal La Suisse, le 27 septembre 1916, dénonçant la propagande allemande: «Une pluie d’or s’est abattue sur le pays romand. Chouette !.. Dis-moi qui te rente je te dirai qui tu hais.»

Dès l’automne, les journaux romands et tessinois fustigent les décisions prises par la censure fédérale, militaire ou politique. En juin 1915, les conseillers nationaux latins s’en prennent aux «deux poids, deux mesures» de l’Etat à l’encontre de la presse, suite aux mesures répressives touchant la Gazette de Lausanne et la Gazzetta Ticinese. Complétant le travail de censure menée par l’armée, l’instauration d’une Commission fédérale de contrôle de la presse ne calme pas les esprits, même si deux Romands (sur cinq membres) y siègent. L’interdiction d’une brochure officielle publiée par le gouvernement belge fait scandale. La Commission doit revenir sur sa décision et fait amende honorable en octobre 1915.

En 1916, cette carte postale satirique dénonce la plus grande fermeté des censeurs à l’égard de la propagande de l’Entente, confirmée par les faits. Pour le dessinateur, cette propension est due à l’influence secrète de l’Allemagne sur les autorités suisses. Cette vision est simpliste. Les décisions prises par la Commission de censure résultent plutôt de la prise en compte pragmatique des conditions de politique extérieure.

Les procès-verbaux de la Commission laissent clairement filtrer la propension opportuniste des autorités. En 1915 et 1916, la censure est plus encline à fermer les yeux sur les débordements issus du camp germanophile, avant que les intérêts de l’Entente ne bénéficient d’une meilleure perception vers la fin de l’année 1916, et encore plus après l’entrée en guerre américaine (avril 1917). Dépendantes de l’étranger pour leur ravitaillement, les autorités fédérales ont très pragmatiquement adapté leur appareil répressif à l’évolution stratégique du conflit militaire, se rangeant opportunément du côté de la coalition la plus puissante.

Cette évolution fait écho aux changements connus par la politique extérieure de la Suisse au cours de la guerre. Sous la direction du St-Gallois Arthur Hoffmann de 1914 à 1917, le Département politique prend certaines libertés vis-à-vis de la neutralité, à la faveur des Empires austro-allemands. Il est remplacé en juin 1917 par le Genevois Gustave Ador. Ce changement représente une petite révolution, la politique extérieure du pays penchant désormais du côté des forces de l’Entente.

En 1916, cette carte postale satirique dénonce la plus grande fermeté des censeurs à l’égard de la propagande de l’Entente, confirmée par les faits. Pour le dessinateur, cette propension est due à l’influence secrète de l’Allemagne sur les autorités suisses. Cette vision est simpliste. Les décisions prises par la Commission de censure résultent plutôt de la prise en compte pragmatique des conditions de politique extérieure.

Les procès-verbaux de la Commission laissent clairement filtrer la propension opportuniste des autorités. En 1915 et 1916, la censure est plus encline à fermer les yeux sur les débordements issus du camp germanophile, avant que les intérêts de l’Entente ne bénéficient d’une meilleure perception vers la fin de l’année 1916, et encore plus après l’entrée en guerre américaine (avril 1917). Dépendantes de l’étranger pour leur ravitaillement, les autorités fédérales ont très pragmatiquement adapté leur appareil répressif à l’évolution stratégique du conflit militaire, se rangeant opportunément du côté de la coalition la plus puissante.

Cette évolution fait écho aux changements connus par la politique extérieure de la Suisse au cours de la guerre. Sous la direction du St-Gallois Arthur Hoffmann de 1914 à 1917, le Département politique prend certaines libertés vis-à-vis de la neutralité, à la faveur des Empires austro-allemands. Il est remplacé en juin 1917 par le Genevois Gustave Ador. Ce changement représente une petite révolution, la politique extérieure du pays penchant désormais du côté des forces de l’Entente.

BROYE Eugène, La censure politique et militaire en Suisse pendant la Guerre de 14-18, Neuchâtel, Attinger, 1934 (pour les retranscriptions des textes législatifs relatifs à la censure).

CAVIEZEL Gion, NÄPFLIN Markus, Die Zensur der Schweizer Presse im Ersten Weltkrieg, Berne, mémoire de licence, 2005.

METRAUX Joséphine, Héros et anti-héros au service de la critique politique romande. Les cartes postales suisses censurées par la poste fédérale

pendant la Première Guerre mondiale, Fribourg, mémoire de master, 2013.

ROCHAT Paul, « La guerre, la presse et la censure », Annuaire de l'Association de la presse suisse, Zurich, Orell Füssli, 1916, pp. 7-48.

CAVIEZEL Gion, NÄPFLIN Markus, Die Zensur der Schweizer Presse im Ersten Weltkrieg, Berne, mémoire de licence, 2005.

METRAUX Joséphine, Héros et anti-héros au service de la critique politique romande. Les cartes postales suisses censurées par la poste fédérale

pendant la Première Guerre mondiale, Fribourg, mémoire de master, 2013.

ROCHAT Paul, « La guerre, la presse et la censure », Annuaire de l'Association de la presse suisse, Zurich, Orell Füssli, 1916, pp. 7-48.

4

Cette carte postale est un document extrêmement rare : un incident politique sensible est saisi au vol par un photographe et diffusé sous forme de cartes postales auprès de la population. Cette image est prise le 27 janvier 1916 devant le consulat allemand de Lausanne, rue Pichard. Echauffée par l’affaire des colonels, une foule dense manifeste contre la présence ostentatoire d’un drapeau allemand, reconnaissable à ses couleurs (noir, blanc, rouge) et à son aigle, dans les rues du centre-ville lausannois. Le 27 janvier marque traditionnellement l’anniversaire de l’Empereur Guillaume II, au pouvoir depuis 38 ans. Mais l’année 1916 s’est ouverte par une profonde crise intérieure en Suisse. Impliquant deux colonels, une affaire a éclaté sur une possible collaboration du service de renseignement suisse avec les armées austro-allemandes.

A Lausanne, la sortie du drapeau allemand est considérée comme une provocation. La foule pousse pour que le drapeau soit décroché, au son de la Marseillaise mais aussi de plusieurs chants patriotiques suisses. Les motivations de cette manifestation spontanée, initiée d’abord par des étudiants de la place, sont doubles. La dénonciation de l’Empire allemand est parallèle à celle des autorités fédérales, considérées comme gravement compromises. La pression exercée par la foule permet à Marcel Hunziker, l’homme au bas de l’image, de se hisser jusqu’à la hampe du drapeau et de le décrocher. Clic. Le photographe déclenche et l’instant est immortalisé, puis figé sur carte postale. Dans le contexte romand de l’époque, il célèbre un acte de bravoure antiallemand. La carte ne dit rien du retour sur terre de Hunziker : le drapeau est immédiatement saisi et confisqué par les forces de l’ordre. Qu’importe, pour les manifestants : le drapeau ne flottait plus dans le ciel lausannois…

A Lausanne, la sortie du drapeau allemand est considérée comme une provocation. La foule pousse pour que le drapeau soit décroché, au son de la Marseillaise mais aussi de plusieurs chants patriotiques suisses. Les motivations de cette manifestation spontanée, initiée d’abord par des étudiants de la place, sont doubles. La dénonciation de l’Empire allemand est parallèle à celle des autorités fédérales, considérées comme gravement compromises. La pression exercée par la foule permet à Marcel Hunziker, l’homme au bas de l’image, de se hisser jusqu’à la hampe du drapeau et de le décrocher. Clic. Le photographe déclenche et l’instant est immortalisé, puis figé sur carte postale. Dans le contexte romand de l’époque, il célèbre un acte de bravoure antiallemand. La carte ne dit rien du retour sur terre de Hunziker : le drapeau est immédiatement saisi et confisqué par les forces de l’ordre. Qu’importe, pour les manifestants : le drapeau ne flottait plus dans le ciel lausannois…

Cette échauffourée n’est pas la première manifestation provoquée par l’affaire des colonels, mais il s’agit du cas le plus célèbre, créant un important incident diplomatique entre la Suisse et l’Allemagne. Le soir même, une nouvelle manifestation spontanée se forme devant le consulat. Des altercations éclatent alentour. A la demande du Conseil d’Etat vaudois, un bataillon occupe la ville le lendemain. Le Conseil fédéral tente de calmer le jeu en se mettant en contact avec la presse nationale, pour que celle-ci n’envenime pas la situation. Cet appel ne porte pas ses fruits et l’affaire est dramatisée par certains journaux alémaniques. Le « fossé » des sympathies entre Alémaniques et Latins paraît à nouveau large.

La diplomatie allemande est d’ailleurs persuadée que l’incident a été piloté en sous-main par son ennemi français. Marcel Hunziker, l’homme qui a décroché le drapeau, ne s’est-il pas réfugié à Evian pour échapper à la justice suisse? La presse française le qualifie d'ailleurs de «sympathique». Le jeune homme est condamné en mai 1916 par contumace à un mois de prison pour «violation du droit des gens» par la Chambre criminelle du Tribunal fédéral. Le Ministère public fédéral n’a pas voulu traduire Hunziker et ses acolytes devant des assises fédérales. L’explication du procureur laisse filtrer une certaine compréhension à l’encontre des fauteurs de trouble : «En me plaçant à un point de vue opportuniste, je ne suis pas du tout certain qu’il soit indiqué, dans l’état actuel de l’opinion publique, de poursuivre devant les assises fédérales des jeunes gens qui ont exprimé, d’une manière peut-être malheureuse, mais en tout cas sincère, des sentiments patriotiques, et qui, à cette faveur, risqueraient fort de bénéficier d’un verdict d’acquittement, dont l’effet pourrait être fâcheux.»

Ces différentes affaires ont des conséquences politiques. Suite au décrochage du drapeau, le Conseil d’Etat vaudois demande la tenue d’une Assemblée fédérale extraordinaire. Le Conseil fédéral y consent, la convoquant pour mars 1916. Durant cette session, le camp latin demande la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Le régime des pleins pouvoirs est également remis en cause. La majorité du Conseil national décide de confirmer le régime d’exception accordé au Conseil fédéral, même si quelques concessions sont accordées aux minorités latines.

La diplomatie allemande est d’ailleurs persuadée que l’incident a été piloté en sous-main par son ennemi français. Marcel Hunziker, l’homme qui a décroché le drapeau, ne s’est-il pas réfugié à Evian pour échapper à la justice suisse? La presse française le qualifie d'ailleurs de «sympathique». Le jeune homme est condamné en mai 1916 par contumace à un mois de prison pour «violation du droit des gens» par la Chambre criminelle du Tribunal fédéral. Le Ministère public fédéral n’a pas voulu traduire Hunziker et ses acolytes devant des assises fédérales. L’explication du procureur laisse filtrer une certaine compréhension à l’encontre des fauteurs de trouble : «En me plaçant à un point de vue opportuniste, je ne suis pas du tout certain qu’il soit indiqué, dans l’état actuel de l’opinion publique, de poursuivre devant les assises fédérales des jeunes gens qui ont exprimé, d’une manière peut-être malheureuse, mais en tout cas sincère, des sentiments patriotiques, et qui, à cette faveur, risqueraient fort de bénéficier d’un verdict d’acquittement, dont l’effet pourrait être fâcheux.»

Ces différentes affaires ont des conséquences politiques. Suite au décrochage du drapeau, le Conseil d’Etat vaudois demande la tenue d’une Assemblée fédérale extraordinaire. Le Conseil fédéral y consent, la convoquant pour mars 1916. Durant cette session, le camp latin demande la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Le régime des pleins pouvoirs est également remis en cause. La majorité du Conseil national décide de confirmer le régime d’exception accordé au Conseil fédéral, même si quelques concessions sont accordées aux minorités latines.

Archives fédérales suisses, E27/13914, Décrochage du drapeau du consulat allemand de Lausanne, 1916.

DU BOIS Pierre, « Lausanne, le 27 janvier 1916 : l’affaire du drapeau allemand », Revue historique vaudoise, Lausanne, 1980, p. 113 sq.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R11405, Schweiz 58, 1914-1916.

DU BOIS Pierre, « Lausanne, le 27 janvier 1916 : l’affaire du drapeau allemand », Revue historique vaudoise, Lausanne, 1980, p. 113 sq.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R11405, Schweiz 58, 1914-1916.

5

Cette photographie a été prise le 27 janvier 1916 devant le consulat allemand de Lausanne. Ce jour-là, une foule compacte manifeste pour protester contre les membres germanophiles de l’état-major helvétique. Deux colonels du service de renseignement sont alors soupçonnés d’avoir collaboré avec les Empires centraux en violation de leur devoir de neutralité.

Composé d’abord de collégiens et d’étudiants, un attroupement se crée devant le consulat allemand, rue Pichard au centre-ville, car les diplomates ont hissé le drapeau impérial à l’occasion de l’anniversaire de l’empereur Guillaume II. Cette initiative est considérée comme une provocation par une foule de plus en plus vindicative. En 1915, le hissage du drapeau n’avait pas créé d’incident, mais en cette année 1916, les esprits sont chauffés à blanc par les informations explosives en provenance de Berne. Colorié pour accentuer son contraste, le drapeau du deuxième Empire, noir, blanc et rouge, flotte au-dessus d’une mer de chapeaux. Composés majoritairement d’hommes, les manifestants sont au nombre de 2'000 d’après la police. Malgré la présence des forces de l’ordre, un manifestant parvient à décrocher le drapeau de sa hanse, peu après la prise de cette photo, sous les vivas de la foule.

Composé d’abord de collégiens et d’étudiants, un attroupement se crée devant le consulat allemand, rue Pichard au centre-ville, car les diplomates ont hissé le drapeau impérial à l’occasion de l’anniversaire de l’empereur Guillaume II. Cette initiative est considérée comme une provocation par une foule de plus en plus vindicative. En 1915, le hissage du drapeau n’avait pas créé d’incident, mais en cette année 1916, les esprits sont chauffés à blanc par les informations explosives en provenance de Berne. Colorié pour accentuer son contraste, le drapeau du deuxième Empire, noir, blanc et rouge, flotte au-dessus d’une mer de chapeaux. Composés majoritairement d’hommes, les manifestants sont au nombre de 2'000 d’après la police. Malgré la présence des forces de l’ordre, un manifestant parvient à décrocher le drapeau de sa hanse, peu après la prise de cette photo, sous les vivas de la foule.

L’affaire du drapeau provoque une grande anxiété au sein des autorités, aussi bien cantonales que fédérales. Soixante arrestations sont ordonnées sur le champ. Le jour de l’incident, le consulat allemand reçoit les excuses du Conseil d’Etat vaudois, le Ministre d’Allemagne en Suisse celles du Conseil fédéral et l’Office impériale des Affaires étrangères à Berlin celles du Ministre de Suisse en Allemagne. Cette précipitation illustre la peur des autorités helvétiques face à ce qui pourrait dégénérer en une grave crise diplomatique. Arthur Hoffmann, le ministre suisse des affaires étrangères, aimerait la nomination d'un commissaire fédéral à Lausanne, mais c'est finalement le Conseiller fédéral vaudois Camille Decoppet qui est chargé de s'entretenir avec les autorités cantonales.

Deux semaines après les faits, plusieurs cartes postales comme celle présentée ci-dessus documentent et diffusent les traces visibles de l’incident au sein de la population. La censure intervient. Cas exceptionnel, la Commission fédérale du contrôle de la presse, l’organe de censure politique, traite un cas de cartes postales, alors qu’elle délègue normalement leur contrôle aux offices de poste régionaux. L’affaire du consulat est bien une affaire d’Etat. La Commission fait un choix tactique : elle interdit la circulation de ces cartes postales et leur affichage dans les kiosques, mais elle ne prohibe pas leur vente, de peur de leur donner une publicité malvenue…

Deux semaines après les faits, plusieurs cartes postales comme celle présentée ci-dessus documentent et diffusent les traces visibles de l’incident au sein de la population. La censure intervient. Cas exceptionnel, la Commission fédérale du contrôle de la presse, l’organe de censure politique, traite un cas de cartes postales, alors qu’elle délègue normalement leur contrôle aux offices de poste régionaux. L’affaire du consulat est bien une affaire d’Etat. La Commission fait un choix tactique : elle interdit la circulation de ces cartes postales et leur affichage dans les kiosques, mais elle ne prohibe pas leur vente, de peur de leur donner une publicité malvenue…

Archives fédérales suisses, E27/13914, Décrochage du drapeau du consulat allemand de Lausanne, 1916.

DU BOIS Pierre, « Lausanne, le 27 janvier 1916 : l’affaire du drapeau allemand », Revue historique vaudoise, Lausanne, 1980, p. 113 sq.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R11405, Schweiz 58, 1914-1916.

DU BOIS Pierre, « Lausanne, le 27 janvier 1916 : l’affaire du drapeau allemand », Revue historique vaudoise, Lausanne, 1980, p. 113 sq.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R11405, Schweiz 58, 1914-1916.

6

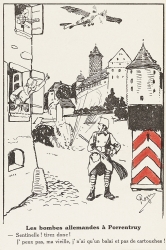

Cette carte postale dénonce le bombardement allemand de la ville jurassienne de Porrentruy à la fin du mois de mars 1916. Le dessinateur Roger fait référence à l’impuissance des soldats de la deuxième division, qui ne peuvent tirer sur les avions allemands faute de munitions adéquates.

Apostrophée par une femme sortie à sa fenêtre, la sentinelle au centre de l’image est désemparée, tenant dans ses mains un simple balai. En arrière-plan se distingue le château de Porrentruy avec son fameux donjon, la Tour Réfous, figure emblématique de cette ville centrale de l’Ajoie. Le saillant de Porrentruy se situe alors à proximité du Kilomètre zéro, l’extrêmité sud du front Ouest. Cette carte, probablement jugée « démobilisatrice », a été censurée par l'autorité postale. Elle fait partie d'un corpus beaucoup plus vaste. D'autres dessinateurs romands ont profité de cette affaire pour croquer l'incapacité des troupes de défense.

La carte contient au verso les paroles détournées d’une célèbre chanson française de 1885 : « C’est un oiseau qui vient de France ». La chanson originale, revancharde, raconte l’occupation de l’Alsace par l’Allemagne et l’espoir suscitée chez une jeune fille par l’arrivée d’une hirondelle venant de France. L’auteur de la carte postale détourne les paroles, faisant de l’oiseau français un avion allemand venu attaquer le Jura. Ainsi l’original « Un petit oiseau printanier/vint montrer son aile d’ébène » devient « Un aéroplane étranger/vint pour nous bombarder sans gêne. »

Apostrophée par une femme sortie à sa fenêtre, la sentinelle au centre de l’image est désemparée, tenant dans ses mains un simple balai. En arrière-plan se distingue le château de Porrentruy avec son fameux donjon, la Tour Réfous, figure emblématique de cette ville centrale de l’Ajoie. Le saillant de Porrentruy se situe alors à proximité du Kilomètre zéro, l’extrêmité sud du front Ouest. Cette carte, probablement jugée « démobilisatrice », a été censurée par l'autorité postale. Elle fait partie d'un corpus beaucoup plus vaste. D'autres dessinateurs romands ont profité de cette affaire pour croquer l'incapacité des troupes de défense.

La carte contient au verso les paroles détournées d’une célèbre chanson française de 1885 : « C’est un oiseau qui vient de France ». La chanson originale, revancharde, raconte l’occupation de l’Alsace par l’Allemagne et l’espoir suscitée chez une jeune fille par l’arrivée d’une hirondelle venant de France. L’auteur de la carte postale détourne les paroles, faisant de l’oiseau français un avion allemand venu attaquer le Jura. Ainsi l’original « Un petit oiseau printanier/vint montrer son aile d’ébène » devient « Un aéroplane étranger/vint pour nous bombarder sans gêne. »

Le 31 mars 1916, à cinq heures du matin, Porrentruy est bombardée par deux avions allemands. Il n’y a pas de blessés à déplorer, mais les cinq bombes provoquent d’importants dégâts matériels. Le Reich exprime officiellement ses «regrets», expliquant que les aviateurs allemands pensaient survoler la ville de Belfort, et verse une indemnité aux lésés suisses. L’attitude passive des troupes romandes de la 2ème division fait grand bruit. Lors de l’attaque, le bataillon de fusiliers fribourgeois n’a pas pu riposter face aux avions allemands. De retour d’une manœuvre où étaient utilisées des balles à blanc, ces hommes n’ont pas réussi à engager à temps leurs munitions de guerre. Le commandant du régiment d’infanterie est condamné à cinq jours d’arrêt. Proche du front franco-allemand, la région ajoulote se sent lésée et menacée. Les violations aériennes de frontière sont fréquentes dans le Jura bernois et l'armée suisse dispose d'une défense antiaérienne très inefficace.

Ernest Daucourt, rédacteur en chef du Pays et conseiller national, considère que l’incident est une faute volontaire provoquée par l’état-major. Il faut dire que l’opinion est déjà échauffée par une affaire similaire, « l’affaire des cartouches », qui couve depuis le mois de février 1916. Le journaliste Léon Froidevaux, un fervent francophile, accusait alors l’état-major d’avoir retiré leurs munitions aux troupes romandes, contrairement à leurs homologues alémaniques des 4ème et 5ème divisions. Erronée, la dénonciation de Froidevaux n’est pas sans fondement : les troupes qui ne se trouvent pas directement à la frontière ne disposent alors de munitions de guerre qu’en cas d’exercice de tir. L’armée explique avoir voulu limiter les accidents liés à de mauvaises manipulations.

La polémique est dès lors amplifiée par la lourde condamnation de Léon Froidevaux, le 16 mars 1916. Le tribunal militaire bernois inflige au rédacteur du Petit Jurassien treize mois de prison pour trahison. Toute la presse romande considère cette peine comme excessive et Froidevaux devient un « martyr » du pouvoir central bernois. En seconde instance, le tribunal de cassation ne reconnaît pas la charge de trahison, condamnant finalement Froidevaux à quatre mois d’arrêt pour diffamation. L’émotion est d’autant plus vive que Froidevaux est un pionnier du séparatisme jurassien. Considérant dans ses écrits le Jura comme l’Alsace-Lorraine du canton de Berne, le journaliste fait partie des premiers militants autonomistes. Le 2 septembre 1917, un comité pour la création d'un canton du Jura est lancé. Ce premier mouvement amalgame son opposition au pouvoir bernois à un puissant antigermanisme. Son impact reste limité au temps mouvementé de la guerre. Une fois la paix revenue, le mouvement s'essouffle.

Ernest Daucourt, rédacteur en chef du Pays et conseiller national, considère que l’incident est une faute volontaire provoquée par l’état-major. Il faut dire que l’opinion est déjà échauffée par une affaire similaire, « l’affaire des cartouches », qui couve depuis le mois de février 1916. Le journaliste Léon Froidevaux, un fervent francophile, accusait alors l’état-major d’avoir retiré leurs munitions aux troupes romandes, contrairement à leurs homologues alémaniques des 4ème et 5ème divisions. Erronée, la dénonciation de Froidevaux n’est pas sans fondement : les troupes qui ne se trouvent pas directement à la frontière ne disposent alors de munitions de guerre qu’en cas d’exercice de tir. L’armée explique avoir voulu limiter les accidents liés à de mauvaises manipulations.

La polémique est dès lors amplifiée par la lourde condamnation de Léon Froidevaux, le 16 mars 1916. Le tribunal militaire bernois inflige au rédacteur du Petit Jurassien treize mois de prison pour trahison. Toute la presse romande considère cette peine comme excessive et Froidevaux devient un « martyr » du pouvoir central bernois. En seconde instance, le tribunal de cassation ne reconnaît pas la charge de trahison, condamnant finalement Froidevaux à quatre mois d’arrêt pour diffamation. L’émotion est d’autant plus vive que Froidevaux est un pionnier du séparatisme jurassien. Considérant dans ses écrits le Jura comme l’Alsace-Lorraine du canton de Berne, le journaliste fait partie des premiers militants autonomistes. Le 2 septembre 1917, un comité pour la création d'un canton du Jura est lancé. Ce premier mouvement amalgame son opposition au pouvoir bernois à un puissant antigermanisme. Son impact reste limité au temps mouvementé de la guerre. Une fois la paix revenue, le mouvement s'essouffle.

HAUSER Claude, L'aventure du Jura. Cultures politiques et identité régionale au XXe siècle, Lausanne, Antipodes, 2004.

JOLIAT H., « Pour un canton du Jura », Bibliothèque universelle, mars-avril 1918.

KREIS Georg, Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg, Baden, hier jetzt, 2013, pp. 124-127.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, pp. 767-769.

MONTAVON Léonard, Le "Pays" et la question jurassienne durant la première guerre mondiale, Fribourg, Ed. universitaires, 1971.

Nouvelle histoire du Jura, Porrentruy, Société jurassienne d'émulation, 1984.

RIBEAUD Alfred, Introduction à la question jurassienne, Saignelégier, Al. Grimaitre, 1917.

JOLIAT H., « Pour un canton du Jura », Bibliothèque universelle, mars-avril 1918.

KREIS Georg, Schweizer Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg, Baden, hier jetzt, 2013, pp. 124-127.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, pp. 767-769.

MONTAVON Léonard, Le "Pays" et la question jurassienne durant la première guerre mondiale, Fribourg, Ed. universitaires, 1971.

Nouvelle histoire du Jura, Porrentruy, Société jurassienne d'émulation, 1984.

RIBEAUD Alfred, Introduction à la question jurassienne, Saignelégier, Al. Grimaitre, 1917.

7

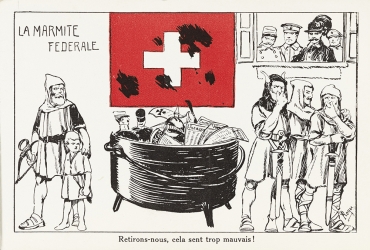

Cette carte postale du dessinateur Roger résume à elle seule tous les incidents «entachant» la représentation d’une Suisse neutre et infaillible. Elle s’inscrit dans le contexte plus large des critiques romandes adressées aux autorités fédérales. Jugée trop critique par Berne, la carte a été censurée. Les objets rassemblés dans la «marmite fédérale» au milieu du dessin donnent une idée des nombreuses affaires qui secouaient la Confédération : affaire des colonels, affaire des cartouches, accaparement du cacao, journaux censurés et plus généralement les liens qu’entretenaient certaines personnalités de renom avec le Reich allemand. Le drapeau suisse domine la scène tant par sa couleur que par sa taille. Le principal symbole de la nation est souillé. Ces taches représentent la perte de dignité et de crédibilité de la Suisse.

«Retirons-nous, cela sent trop mauvais» s’indigne l’un des «héros» de la mythologie nationale. Guillaume Tell et son fils, à gauche, et les trois Confédérés, à droite, sont visiblement dégoûtés par cette marmite de puanteur. Ces différentes personnifications de la tradition helvétique se détournent du drapeau. Représenté sur d’autres cartes comme un sauveur de la nation, Guillaume Tell pose sa main d’une façon protectrice sur l’épaule de son fils et ne semble pas vouloir (ou pouvoir) combattre ce qui se trouve à l’origine de la «mauvaise odeur».

Sur le coin supérieur droite de l’image, des hommes observent la scène à traver une fenêtre. Le passé et le présent se mêlent à nouveau, car il s’agit de combattants français, britannique, italien et russe de la Grande Guerre (de gauche à droite). Ils représentent les forces de l’Entente. Ces observateurs guettent et jugent d’un air sévère ces « affaires » suisses de l’extérieur.

«Retirons-nous, cela sent trop mauvais» s’indigne l’un des «héros» de la mythologie nationale. Guillaume Tell et son fils, à gauche, et les trois Confédérés, à droite, sont visiblement dégoûtés par cette marmite de puanteur. Ces différentes personnifications de la tradition helvétique se détournent du drapeau. Représenté sur d’autres cartes comme un sauveur de la nation, Guillaume Tell pose sa main d’une façon protectrice sur l’épaule de son fils et ne semble pas vouloir (ou pouvoir) combattre ce qui se trouve à l’origine de la «mauvaise odeur».

Sur le coin supérieur droite de l’image, des hommes observent la scène à traver une fenêtre. Le passé et le présent se mêlent à nouveau, car il s’agit de combattants français, britannique, italien et russe de la Grande Guerre (de gauche à droite). Ils représentent les forces de l’Entente. Ces observateurs guettent et jugent d’un air sévère ces « affaires » suisses de l’extérieur.

La spécificité de cette carte est à trouver, d’une part, dans le portrait global qu’elle dresse des différentes affaires politiques et militaires de l’époque et, d’autre part, dans la mise en scène des héros nationaux opposés à ces «taches». Les symboles nationaux représentent des valeurs et permettent de donner du sens à une image. Le recours à une iconographie évidente, permettant de discerner aisément les éléments positifs des éléments négatifs, facilite la compréhension de la critique contenue dans cette carte. Le médium populaire qu’est la carte postale a besoin d’images simples. Lorsque les cartes postales romandes se font critiques à l’encontre des autorités fédérales, elles mettent bien souvent en scène les mêmes figures héroïques. Guillaume Tell est le héros par excellence et son importance est régulièrement accentuée par des éléments de caractère surhumain. Entrés dans l’imaginaire collectif au XIXe siècle, les trois Confédérés représentent, selon le mythe, l’origine de la Confédération et le fameux proverbe « un pour tous, tous pour un » du serment de 1291.

Ces personnages ne sont pas les seuls à figurer les valeurs nationales durant la guerre. Le héros Winkelried, symbole du sacrifice, l’allégorique Helvetia ou la représentation de la sentinelle à la frontière sont également fréquentes sur les cartes postales. La force mobilisatrice des figures de Tell, de Winkelried ou des trois Confédérés se trouve dans le fait qu’on leur attribue, à l’époque, une certaine authenticité historique. Le contexte international, les conflits intérieurs ainsi que le statut particulier de pays neutre exacerbent ce besoin d’une identité nationale propre.

Ces héros nationaux sont à l’origine des figures alémaniques, mais leur identité est ancrée dans l’imaginaire national, y compris en Suisse romande. Plus que leur origine géographique ou linguistique, c’est leur fonction et les valeurs qu’ils représentent qui comptent. Utiliser des figures alémaniques permet de tendre un miroir déplaisant à des autorités majoritairement germanophones. A cela s’ajoute une certaine lutte de légitimité : les Romands font appel à des figures alémaniques pour montrer qu’ils s’inscrivent tout autant dans l’imaginaire national.

Ces personnages ne sont pas les seuls à figurer les valeurs nationales durant la guerre. Le héros Winkelried, symbole du sacrifice, l’allégorique Helvetia ou la représentation de la sentinelle à la frontière sont également fréquentes sur les cartes postales. La force mobilisatrice des figures de Tell, de Winkelried ou des trois Confédérés se trouve dans le fait qu’on leur attribue, à l’époque, une certaine authenticité historique. Le contexte international, les conflits intérieurs ainsi que le statut particulier de pays neutre exacerbent ce besoin d’une identité nationale propre.

Ces héros nationaux sont à l’origine des figures alémaniques, mais leur identité est ancrée dans l’imaginaire national, y compris en Suisse romande. Plus que leur origine géographique ou linguistique, c’est leur fonction et les valeurs qu’ils représentent qui comptent. Utiliser des figures alémaniques permet de tendre un miroir déplaisant à des autorités majoritairement germanophones. A cela s’ajoute une certaine lutte de légitimité : les Romands font appel à des figures alémaniques pour montrer qu’ils s’inscrivent tout autant dans l’imaginaire national.

KREIS Georg, Helvetia im Wandel der Zeiten : die Geschichte einer nationalen Repräsentationsfigur, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1991.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

8

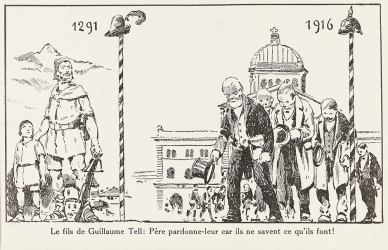

Partagée en deux parties, cette carte met face à face la Confédération originelle de 1291 et celle de 1916. A gauche, Guillaume Tell et son fils se tiennent fièrement devant le chapeau de Gessler monté sur un mât. Sur la droite, une file de politiciens, menée par les conseillers fédéraux, quittent le Palais fédéral. Ôtant leur chapeau, ils s’inclinent en passant devant un mât surmonté d'un casque à pointe. Tandis que Guillaume Tell fixe le défilé sur la scène de 1916, son fils, dans le rôle du sage, lui dit en dirigeant son regard envers le ciel : «Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font.» La double signification du mot «Père» rapproche Guillaume Tell d’une figure divine. L’image symbolique du chapeau d'un souverain étranger monté sur un mât est une représentation récurrente de la critique politique de l’époque, comme le montre cette autre carte postale.

La légende de Guillaume Tell, dans laquelle le peuple suisse doit s’incliner devant le chapeau du bailli habsbourgeois Hermann Gessler, est reprise et adaptée au contexte de la Première Guerre mondiale. Un casque à pointe, symbole du Reich allemand, est désormais le symbole devant lequel les Suisses doivent s'incliner.

La légende de Guillaume Tell, dans laquelle le peuple suisse doit s’incliner devant le chapeau du bailli habsbourgeois Hermann Gessler, est reprise et adaptée au contexte de la Première Guerre mondiale. Un casque à pointe, symbole du Reich allemand, est désormais le symbole devant lequel les Suisses doivent s'incliner.

Les personnages de 1916 sont mis en opposition avec Guillaume Tell tant dans leur apparence que dans le sens qui leur est attribué. Représentant les élites du pays, ces figures habillées d’une manière élégante contrastent avec le personnage de Tell, vêtu plus simplement à l’image d’un paysan. Le paysan est utilisé dès le XIXème siècle comme une figure iconographique positive. Il symbolise le « statu quo », la constance, la sécurité et renvoie à l'image idéalisée du passé. Cette idée est renforcée par l'arrière-plan alpestre choisi pour la Suisse de 1291. Au début du XXe siècle, les Alpes font partie intégrante de l’imaginaire national. Selon le professeur Ernest Bovet, le Suisse est un homo alpinus. Le président de l'Heimatschutz écrit: « notre indépendance naquit à la montagne, et la montagne commande encore notre vie tout entière ; elle lui donne son caractère et son unité. » Cette carte postale discerne la Suisse «authentique» du passé et celle «corrompue» du présent.

CLAVIEN Alain, Les Helvétistes: intellectuels et politique en Suisse romande au début du siècle. Lausanne, Editions d’en bas, 1993.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus. Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

PRAZ Anne-Françoise, Un monde bascule : la Suisse de 1910 à 1919. Prilly/Lausanne, Eiselé, 1991.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus. Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

PRAZ Anne-Françoise, Un monde bascule : la Suisse de 1910 à 1919. Prilly/Lausanne, Eiselé, 1991.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

9

Le 31 mars 1916 au petit matin, Porrentruy est bombardée par deux avions allemands. «La détonation fut formidable et réveilla en sursaut toute la population de notre ville. Le sol fut profondément remué, des troncs d’arbres volèrent en éclats et les vitres des maisons du quartier de Lorette subirent le même sort» relate Le Démocrate. En charge des affaires extérieures du pays, le Département politique fédéral publie le jour même un communiqué accusant l’aviation française d’être responsable des destructions. Cette carte postale est une véritable pièce à conviction. Rapidement retrouvés, des débris de bombes portent des inscriptions en allemand, une preuve «révélatrice de la nationalité de l’avion», comme l’indique la légende de cette carte. L’Allemagne reconnaît alors ses torts et indemnise les habitants dont les maisons ont été touchées par les bombes. Ne provoquant que des dégâts, celles-ci ont cependant fortement marqué les esprits dans une zone frontalière particulièrement sensible. Les violations aériennes de frontière y sont fréquentes et d’autres cas de bombardements frappent les villes. Le 21 septembre 1915 déjà, un avion allemand lâche une bombe au sud de Porrentruy. Le 17 octobre 1915, la Chaux-de-fonds est elle aussi la proie d’un bombardement allemand. Dans ces deux cas comme dans celui de Porrentruy en mars 1916, Berlin indique que les aviateurs désorientés pensaient s’attaquer au territoire français. Porrentruy sera enfin la proie de bombes françaises en avril 1917.

Le jour du bombardement, en pleine effervescence, le communiqué officiel publié par les autorités «suppose» que les deux avions ayant bombardés Porrentruy sont français. Cette hypothèse est fondée sur le parcours emprunté par les avions, venant de Delle en Franche-Comté. Dans le même temps, toute communication télégraphique ou téléphonique en provenance de Porrentruy est censurée par l’autorité militaire. Le scandale éclate rapidement puisque les éclats de bombes retrouvés le jour même ne laisse pas planer de doute quant à l’origine allemande des avions. Soigneusement construit, ce montage photographique constitue une preuve à charge.

Le dramaturge vaudois René Morax prend la plume et publie en juillet 1916 un réquisitoire contre les autorités qu’il intitule On suppose… Depuis le début du conflit, le directeur du Théâtre du Jorat n’a pas caché ses sympathies pour la France. «Toute la Suisse française est enragée contre les Allemands» note le pacifiste Romain Rolland après avoir reçu la visite de Morax. En été 1916, scandalisé par les différentes affaires impliquant l’état-major, Morax s’insurge contre un pouvoir central qu’il estime inféodé à l’Allemagne et contre une neutralité qu’il ne peut concevoir sur le plan moral : «Rien n’est plus sournoisement passionné qu’un neutre. Il crie très fort qu’il n’a pas pris parti […]. Il suppose qu’on le croit, en étant bien sûr du contraire. Il n’y a que la stupidité qui soit essentiellement indifférente et neutre, ou la matière inanimée. Tout ce qui vit se tourne d’un côté. La Suisse s’est longtemps appelée : les Ligues, et c’est son vrai nom. Les ligues ont pris aujourd’hui parti, qu’elles en conviennent ou non, et, on le suppose, pour des camps opposés.»

Le camp francophile n’est pourtant pas toujours prêt à dénoncer les violations de frontière. Lorsque le 24 avril 1917, Porrentruy est à nouveau la proie de bombes étrangères, françaises en l’occurrence, aucune polémique n’éclate dans la presse romande. Les cartes postales photographiques se contentent de documenter l’incident. L’Impartial ne veut pas croire à la responsabilité française : «Ce dont nous sommes sûrs, c’est que les Français n’ont aucun intérêt à bombarder Porrentruy, ville amie, que cette erreur est du reste presque impossible, étant donné la configuration du terrain, et que si par malheur elle s’était produite, le général gouverneur de Belfort aurait envoyé, dès le lendemain une mission à la frontière suisse pour exprimer ses regrets.» Autres temps, autres mœurs…

Le dramaturge vaudois René Morax prend la plume et publie en juillet 1916 un réquisitoire contre les autorités qu’il intitule On suppose… Depuis le début du conflit, le directeur du Théâtre du Jorat n’a pas caché ses sympathies pour la France. «Toute la Suisse française est enragée contre les Allemands» note le pacifiste Romain Rolland après avoir reçu la visite de Morax. En été 1916, scandalisé par les différentes affaires impliquant l’état-major, Morax s’insurge contre un pouvoir central qu’il estime inféodé à l’Allemagne et contre une neutralité qu’il ne peut concevoir sur le plan moral : «Rien n’est plus sournoisement passionné qu’un neutre. Il crie très fort qu’il n’a pas pris parti […]. Il suppose qu’on le croit, en étant bien sûr du contraire. Il n’y a que la stupidité qui soit essentiellement indifférente et neutre, ou la matière inanimée. Tout ce qui vit se tourne d’un côté. La Suisse s’est longtemps appelée : les Ligues, et c’est son vrai nom. Les ligues ont pris aujourd’hui parti, qu’elles en conviennent ou non, et, on le suppose, pour des camps opposés.»

Le camp francophile n’est pourtant pas toujours prêt à dénoncer les violations de frontière. Lorsque le 24 avril 1917, Porrentruy est à nouveau la proie de bombes étrangères, françaises en l’occurrence, aucune polémique n’éclate dans la presse romande. Les cartes postales photographiques se contentent de documenter l’incident. L’Impartial ne veut pas croire à la responsabilité française : «Ce dont nous sommes sûrs, c’est que les Français n’ont aucun intérêt à bombarder Porrentruy, ville amie, que cette erreur est du reste presque impossible, étant donné la configuration du terrain, et que si par malheur elle s’était produite, le général gouverneur de Belfort aurait envoyé, dès le lendemain une mission à la frontière suisse pour exprimer ses regrets.» Autres temps, autres mœurs…

Carte postale du bombardement français de Porrentruy (24 avril 1917).

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, pp. 767-769.

MORAX René, On suppose…, Lausanne, Edition des Cahiers Vaudois, 1916.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz?, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, pp. 767-769.

MORAX René, On suppose…, Lausanne, Edition des Cahiers Vaudois, 1916.

10

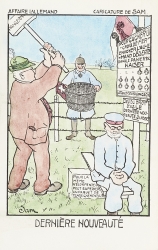

Cette caricature romande tourne l'affaire Lallemand en vulgaire jeu de foire. Une saucisse (ou serait-ce un cigare?) en poche, un conseiller d’Etat bâlois, archétype du bourgeois bien portant, s'apprête à envoyer le réfractaire alsacien Jean-François Lallemand de l'autre côté de la frontière germano-suisse. L’homme a la mine résignée et des traits vieillissants pour signifier son caractère inoffensif. Un soldat allemand se tient prêt à réceptionner l'envoi derrière le fil de fer barbelé. Le marteau utilisé par le politicien porte une inscription tronquée sur laquelle on peut lire «pangermanisme». Ce terme désigne un mouvement de pensée expansionniste et impérialiste en vogue auprès de certaines élites allemandes depuis la fin du XIXe siècle. Avec la guerre, de nombreux Suisses amalgament ce «pangermanisme» à la politique extérieure du Reich.

Ce «jeu du droit d'asile» est annoncé gagnant à tous les coups et les croix de fer, ces décorations militaires que l’on gagne sont bien mises en évidence. Le tableau de chasse est déjà bien garni.

Le dessin de Sam fait également référence à la fameuse affaire des colonels. La partie fixe du levier sur lequel se tient le désarmé Lallemand indique que la transmission de «renseignements utiles» aux autorités allemandes donnent également droit à une croix de fer. En janvier 1916, deux colonels de l’état-major helvétique sont condamnés pour avoir transmis des informations classées aux Empires centraux.

Ce «jeu du droit d'asile» est annoncé gagnant à tous les coups et les croix de fer, ces décorations militaires que l’on gagne sont bien mises en évidence. Le tableau de chasse est déjà bien garni.

Le dessin de Sam fait également référence à la fameuse affaire des colonels. La partie fixe du levier sur lequel se tient le désarmé Lallemand indique que la transmission de «renseignements utiles» aux autorités allemandes donnent également droit à une croix de fer. En janvier 1916, deux colonels de l’état-major helvétique sont condamnés pour avoir transmis des informations classées aux Empires centraux.

Réfractaire, l’Alsacien francophile Jean-François Lallemand (1876-1941) se réfugie en Suisse. Il est extradé en Allemagne sur décision des autorités bâloises le 9 janvier 1916, contrairement à la pratique usuelle qui considère les réfractaires alsaciens comme des réfugiés politiques. Cette décision provoque un véritable tollé en Suisse romande, car des bruits – bientôt démentis – font état de l’exécution de Lallemand à son retour en Allemagne. 12'000 personnes signent une pétition en guise de protestation. Une nouvelle affaire opposant Romands et Alémaniques éclate en ce début d'année 1916, en parallèle à celle des colonels. Pour certains Latins, l'affaire Lallemand est une nouvelle tache fait à l'honneur national, comme l'indique cette autre carte postale satirique.

Le cas Lallemand est discuté au Conseil national et l’affaire provoque une modification législative. Par arrêté du 30 juin 1916, le Conseil fédéral interdit l’expulsion et l’extradition des déserteurs et réfractaires pour la durée de la guerre, contre dépôt d’une caution, tout en se gardant le droit d’expulser les éléments qui abuseraient du droit d’asile. La police bâloise reçoit en outre un blâme de la part du Conseil fédéral. Son responsable, le Conseiller d'Etat Rudolf Miescher (1880-1945), est d'ailleurs «croqué» par une caricature similaire produite par le dessinateur Sam.

Le cas Lallemand est discuté au Conseil national et l’affaire provoque une modification législative. Par arrêté du 30 juin 1916, le Conseil fédéral interdit l’expulsion et l’extradition des déserteurs et réfractaires pour la durée de la guerre, contre dépôt d’une caution, tout en se gardant le droit d’expulser les éléments qui abuseraient du droit d’asile. La police bâloise reçoit en outre un blâme de la part du Conseil fédéral. Son responsable, le Conseiller d'Etat Rudolf Miescher (1880-1945), est d'ailleurs «croqué» par une caricature similaire produite par le dessinateur Sam.

ARLETTAZ Gérald et Silvia, La Suisse et les étrangers. Immigration et formation nationale (1848-1933), Lausanne, Antipodes, 2004.

- ARLETTAZ Gérald et Silvia, « Les Chambres fédérales face à la présence et à l’immigration étrangère (1914-1922) », in Studien und Quellen, 1991, pp. 9-156.

Carte postale de Sam également consacrée à l'affaire Lallemand.

Schneider Philipp, Basel und die ausländischen Deserteure und Refraktäre zur Zeit des Ersten Weltkrieges, Bâle, mémoire de master, 2013.

- ARLETTAZ Gérald et Silvia, « Les Chambres fédérales face à la présence et à l’immigration étrangère (1914-1922) », in Studien und Quellen, 1991, pp. 9-156.

Carte postale de Sam également consacrée à l'affaire Lallemand.

Schneider Philipp, Basel und die ausländischen Deserteure und Refraktäre zur Zeit des Ersten Weltkrieges, Bâle, mémoire de master, 2013.

11

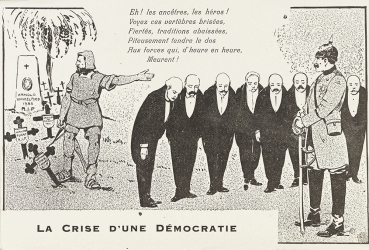

Guillaume Tell, arbalète à la main, s’insurge sur les tombes de Walter Fürst, Arnold von Melchtal, Wener Stauffacher et Arnold Winkelried : « Eh ! les ancêtres, les héros ! Voyez ces vertèbres brisées, fiertés, traditions abaissées, piteusement tendre le dos aux forces qui, d’heure en heure, meurent ! » A droite de l’image se trouvent Guillaume II, en habits militaires, ainsi que les sept conseillers fédéraux qui lui font révérence.

Si les trois Confédérés sont, selon le mythe de la fondation de la Confédération, les contemporains de Guillaume Tell, l’artiste met clairement en avant l’importance d’Arnold Winkelried qui, lui, mérite un mausolée. Synonyme du sacrifice des Suisses contre les envahisseurs étrangers, l’image de Winkelried contraste avec la complaisance contemporaine des autorités politiques envers l’Allemagne impériale. La représentation du Conseil fédéral s’oppose à la tradition de résistance individuelle.

Si les trois Confédérés sont, selon le mythe de la fondation de la Confédération, les contemporains de Guillaume Tell, l’artiste met clairement en avant l’importance d’Arnold Winkelried qui, lui, mérite un mausolée. Synonyme du sacrifice des Suisses contre les envahisseurs étrangers, l’image de Winkelried contraste avec la complaisance contemporaine des autorités politiques envers l’Allemagne impériale. La représentation du Conseil fédéral s’oppose à la tradition de résistance individuelle.

La critique de la soumission des autorités fédérales au souverain allemand Guillaume II est répandue en Suisse romande pendant la Première Guerre mondiale. L’origine de cette image remonte pourtant à 1913 déjà. Une carte postale similaire est produite en réaction à la signature de la Convention du Gothard entre la Suisse, l’Italie et le Reich allemand. Si l'image est la même sur les deux cartes, le titre et le texte sont différents. En 1913, la carte dénonce la Convention comme un abandon de la souveraineté nationale face aux pressions étrangères, allemandes avant tout. Les critiques se font entendre par le biais de la presse, par une série de conférences ainsi que par la publication de plusieurs brochures. Le débat est attisé par les séances du Reichstag durant lesquelles des orateurs se seraient réjouis des conditions avantageuses obtenues par leurs diplomates. A quelques semaines de la ratification par les Chambres, des manifestations attirent des milliers de personnes. Des voix s'élèvent, majoritairement en Suisse romande. Selon elles, la Convention blesserait la dignité helvétique et compromettrait l'indépendance du pays. Cette crise de confiance culmine avec une pétition de protestation signée par 116'000 citoyens. Les protestations ne parviennent pas à bloquer la ratification de la Convention, acceptée par les Chambres les 4 et 9 avril 1913.

Cette carte postale illustre la continuité qui existe dans les critiques adressées à la politique étrangère du pays, avant et pendant la guerre. La figure de Guillaume Tell s’oppose une nouvelle fois à celle, impériale et militariste, de Guillaume II.

Cette carte postale illustre la continuité qui existe dans les critiques adressées à la politique étrangère du pays, avant et pendant la guerre. La figure de Guillaume Tell s’oppose une nouvelle fois à celle, impériale et militariste, de Guillaume II.

CLAVIEN Alain, Les Helvétistes: intellectuels et politique en Suisse romande au début du siècle. Lausanne, Editions d’en bas, 1993.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus. Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

PRAZ Anne-Françoise, Un monde bascule : la Suisse de 1910 à 1919. Prilly/Lausanne, Eiselé, 1991.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

MARCHAL Guy. P., Schweizer Gebrauchsgeschichte. Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität. Bâle, Schwabe Verlag, 2006.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg?: wie neutral war die Schweiz??: Kleinstaat und europäischer Imperialismus. Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

PRAZ Anne-Françoise, Un monde bascule : la Suisse de 1910 à 1919. Prilly/Lausanne, Eiselé, 1991.

SIEGENTHALER Hansjörg, « Hirtenfolklore in der Industriegesellschaft. Nationale Identität als Gegenstand von Mentalitäts- und Sozialgeschichte », in Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität, Zurich : Chronos, 1992, pp. 23-35.

12

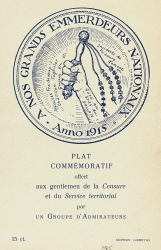

Le ton de cette carte postale oscille habilement entre ironie et invective. On lit dans sa partie inférieure qu’elle représente un hypothétique «plat commémoratif» offert par un «groupe d’admirateurs» aux «gentlemen» responsables de la censure. Ce plat se révèle être, dans la partie supérieure, plutôt difficile à digérer… Tenu d’une main ferme par le «bras du peuple», un martinet, dont l’embout porte les couleurs nationales, s’apprête à fouetter les censeurs civils et militaires, qualifiés de «grands emmerdeurs nationaux». L’auteur de cette image s’en prend ainsi aussi bien aux militaires du Bureau de presse de l’Etat major («Service territorial») qu’aux civils de la Commission fédérale de contrôle de la presse («Censure»).

Œuvre anonyme d’un hypothétique éditeur «Libertas», cette carte postale est issue du champ politique romand et symbolise le sentiment d’injustice ressenti alors par une partie importante de la presse «welsche». L’assiette commémorative fait explicitement référence à différentes affaires ayant éclaté en Suisse occidentale. Elles sont si nombreuses que le dessinateur s’est contenté d’ajouter un «etc… etc…» à sa légende. En voici les plus marquantes : l’affaire Froidevaux concerne un journaliste du Petit Jurassien condamné une première fois par la justice militaire pour «trahison» en mars 1916. Léon Froidevaux, fervent francophile, accusait alors l’état-major d’avoir sciemment retiré leurs cartouches aux troupes romandes stationnées à la frontière. Sa lourde condamnation à treize mois de prison est finalement commuée à quatre mois d’arrêt pour «diffamation» par le tribunal de cassation.

L’affaire Châtillon concerne la condamnation militaire, au début du conflit, d’un graveur chaux-de-fonnier ayant caricaturé l’empereur allemand dans une série de cartes postales pour le moins tranchantes. L’affaire Guguss’ représente la première interdiction d’une publication helvétique ordonnée par le Conseil fédéral en octobre 1914. La feuille satirique genevoise est punie pour avoir relayé la légende concernant les mains coupées des enfants et femmes belges dans un article intitulé «les atrocités teutonnes». L’affaire Füglister, enfin, concerne un conférencier suisse, témoin de la destruction de la ville de Louvain par l’armée allemande à la fin du mois d’août 1914. Photographe amateur, l’ingénieur Albert Füglister peut s’exprimer devant des auditoires à Neuchâtel, Genève, Fribourg et Lausanne, projettant une série marquante de diapositives. Mais il est interdit de parole à Bienne, suite à l’intervention du gouvernement bernois. Cette décision provoque un véritable tollé dans l’opinion jurassienne. Une assemblée populaire de protestation réunit 700 personnes à Saint-Imier. Bravant le Conseil d’Etat bernois, un Comité de vigilance organise finalement la tenue de la conférence à la frontière bernoise du canton de Neuchâtel.

Œuvre anonyme d’un hypothétique éditeur «Libertas», cette carte postale est issue du champ politique romand et symbolise le sentiment d’injustice ressenti alors par une partie importante de la presse «welsche». L’assiette commémorative fait explicitement référence à différentes affaires ayant éclaté en Suisse occidentale. Elles sont si nombreuses que le dessinateur s’est contenté d’ajouter un «etc… etc…» à sa légende. En voici les plus marquantes : l’affaire Froidevaux concerne un journaliste du Petit Jurassien condamné une première fois par la justice militaire pour «trahison» en mars 1916. Léon Froidevaux, fervent francophile, accusait alors l’état-major d’avoir sciemment retiré leurs cartouches aux troupes romandes stationnées à la frontière. Sa lourde condamnation à treize mois de prison est finalement commuée à quatre mois d’arrêt pour «diffamation» par le tribunal de cassation.

L’affaire Châtillon concerne la condamnation militaire, au début du conflit, d’un graveur chaux-de-fonnier ayant caricaturé l’empereur allemand dans une série de cartes postales pour le moins tranchantes. L’affaire Guguss’ représente la première interdiction d’une publication helvétique ordonnée par le Conseil fédéral en octobre 1914. La feuille satirique genevoise est punie pour avoir relayé la légende concernant les mains coupées des enfants et femmes belges dans un article intitulé «les atrocités teutonnes». L’affaire Füglister, enfin, concerne un conférencier suisse, témoin de la destruction de la ville de Louvain par l’armée allemande à la fin du mois d’août 1914. Photographe amateur, l’ingénieur Albert Füglister peut s’exprimer devant des auditoires à Neuchâtel, Genève, Fribourg et Lausanne, projettant une série marquante de diapositives. Mais il est interdit de parole à Bienne, suite à l’intervention du gouvernement bernois. Cette décision provoque un véritable tollé dans l’opinion jurassienne. Une assemblée populaire de protestation réunit 700 personnes à Saint-Imier. Bravant le Conseil d’Etat bernois, un Comité de vigilance organise finalement la tenue de la conférence à la frontière bernoise du canton de Neuchâtel.

Cette carte postale a été… censurée. Libertaire et frondeuse, elle caractérise la défiance du champ romand à l’encontre du pouvoir fédéral, suggérant l’existence d’une puissante justice populaire s’insurgeant contre la justice instituée du temps de guerre. Instrument de châtiment corporel, le martinet représente le glaive de la justice prêt à s’abattre sur le dispositif de censure mis en place par les autorités.

La liberté de presse a été suspendue dès le 1er août 1914, jour de la mobilisation. Le travail de censure est d’abord l’œuvre du nouveau Bureau de presse de l’état-major. Les dérapages fréquents constatés dans la presse suisse provoquent ensuite une première intervention du Conseil fédéral, le 30 septembre 1914, arrêtant une censure politique des écrits. En vertu de ses pleins pouvoirs, le Conseil fédéral peut suspendre toute publication qui mettrait en danger les bonnes relations du pays avec les autres puissances. Deux revues satiriques – Guguss’ à Genève et Le Clairon à Lausanne – sont les premières à être interdites pour toute la durée du conflit.